くり上がりのたし算でのつまずきを解消することは,早いうちにやっておくと,この先の計算がスムーズになり,算数が楽しくなります。

学校で教えるさくらんぼ計算の仕方が分からない,難しいと困っている子どももいるようです。

ここでは,くり上がりのたし算でのつまずきを解消する教え方を,2つのポイントでお伝えします。

くり上がりのたし算の教え方のポイント:スタンダード編

小学校1年生の後半になると,くり上がりのたし算が出てきて,さくらんぼ計算の仕方を学びます。

数概念を身につける上で,大切な操作活動ですが,さくらんぼ計算をする手順を覚えることが目的と思えるような授業が無くもありません。

計算の答は1つですが,色々なやり方で数に触れることが大事と考えます。

なので,求め方はその子に合った方法でいいかと思います。

その上で,さくらんぼ計算は便利!と思えるような教え方を解説します。

道具を使って計算

子どもが慣れ親しんできたブロックやおはじきを使います。

例えば,9+3は,おはじきを9こ取り出して,さらに3こ持ってきて合計を数えます。

慣れてきたら,9こあるから,3このおはじきを「10,11,12」と,数え足しができるといいです。

絵や図を描いて計算

絵や図を描くことは慣れていないかもしれません。はじめは,描いてみせてください。

バラバラに描くよりも,横1列か縦1列に描いた方が数え間違いが少ないです。

絵や図で数を表す,ということは,抽象化の1つの段階です。

今後,大きい数を扱うときも使えるスキルですので,一人で描けたら盛大にほめてあげてください。

さくらんぼ計算で確かめの計算

どんな求め方でもいいと言いましたが,さくらんぼ計算が必要ないというわけではありません。

計算の確認をしたり,説明したりするときには,使える優れものです。

暗算でできる子どもにも,「どうやって解いたの?お友だちに分かるように説明してごらん」と言って,さくらんぼ計算が使えるのです。

そもそも,さくらんぼ計算は,10のまとまりをつくって合理的に計算することを見える化したものです。

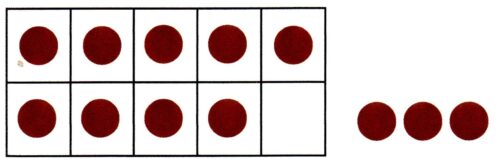

先ほどの,9+3の計算を絵に描いて説明します。

子どもが親しみを感じるように,

「9このお菓子があります」

「9こは,10のお部屋がある箱に入っています」「3こもらいました」

と言って,次のような絵を描きます。

「全部でいくつでしょう」

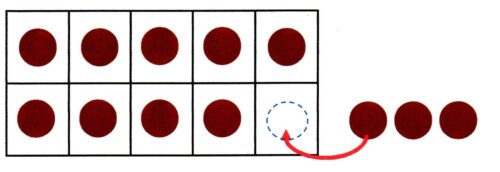

子どもは,1こずつ数えるかもしれませんが,一通り子どもが好きにやった後に,

「箱の空いたところに1こ入れたら10になります」と言って,矢印を描きます。

「3こから1こ入れたから,2になって,10と2で合わせて12」

「全部で12になります」

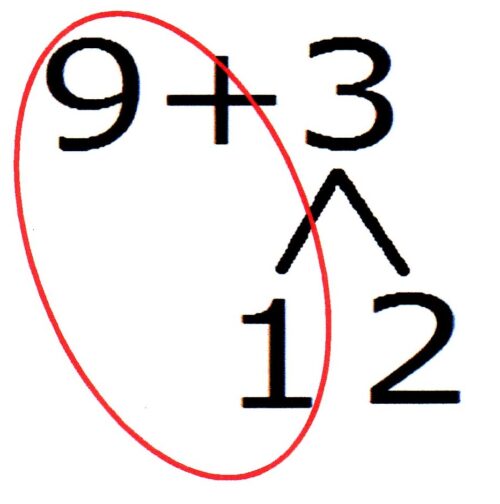

もうお気づきですか?

そうです。

このさくらんぼ計算です。

さくらんぼ計算が苦手というお子さんは,この絵のような操作が,数字だけでは十分にイメージしきれていない段階にいます。なので,絵に描いて考える時間をもっとたくさんとってあげるといいと思います。

くり上がりのたし算の教え方のポイント:つまずき解消編

くり上がりのたし算をするときに,いつまでも指を使っている子どもは,10の補数がしっかり身についていないことが考えられます。

10の補数とは,例えば,10は8と1のように,ある数にいくつ加えれば10になるかということです。

さらに,1と5で6,7は3と4,といった合成分解も十分に分かっていない場合があります。

10までの数を自在に扱えるようになると,子どもは自信がついて勉強が好きになりますので,遠まわりのようですが,ていねいに見てあげてください。

10の補数が身についているか確認する

10の補数が身についているかチェックするには,

「8は,あといくつで10になる?」

手のひらに,6このおはじきをのせて,10こにして」

と聞いてみてください。

瞬時にできたらOKです。

1こずつ数えるとか,もたつくようなら,10の合成分解でつまずいていると思われますので,合成分解からしっかり押さえてあげてください。

10の合成分解をする

いきなり,1から10の合成分解をするのは,子どもにとっても教える方も過酷です。

段階を追って,5までの数→6まで→7まで,と進める方が身につきやすいようです。

やりかたは,5までの数と同じように組み合わせを挙げて,1つずつ進めていきます。

5までの数で

目で見て,数えられる数範囲から始めましょう。

合成は,

- 1と1で2

- 1と2で3,2と1で3

- 1と3で4,3と1で4,2と2で4

- 1と4で5,4と1で5,2と3で5,3と2で5

分解は,

- 2は1と1

- 3は1と2,3は2と1

- 4は1と3,4は2と2,4は3と1

- 5は1と4,5は2と3,5は3と2,5は4と1

の組み合わせになります。

こんなワークを用意してあげると意欲的に取り組むと思います。

ポイントは,必ず声に出して,操作活動を音声化することです。

子どもは,目で見て,声に出して,自分の声を耳で聞いて,数字を書いて,全ての感覚を使うことで,確実に自分のものになっていくことを実感するはずです。

10までの数で

6以上になると,組み合わせが多くなりますので,一気にするのは難しいかもしれません。

今日は6の合成分解,明日は7,というように,1日に1つの数をやった方が,子どもが混乱しなくていいかと思います。

5までの数で,やり方は分かっていると思いますが,ここでも必ず声に出す音声化は続けることが重要です。

くり上がりのたし算の教え方のポイント:まとめ

くり上がりのたし算の教え方のポイントは,

- 道具や絵を描く活動をふんだんに取り入れて数操作に慣れること

- 数のまとまりをつくることを意識できるようにすること

です。

計算できると思っていても,数を順番に数えているだけかもしれません。

10の補数のチェックをしてみて,10までの合成分解ができるようにしてあげてください。

この先,数が大きくなって,色々な計算が出てきます。

いつになっても必要なのは,図式化できることと,くり上がりくり下がりの暗算ができることです。

どうぞ,できる!できた!という実感を味わわせてあげてください。

コメント